- 2015.11.14

-

全国てんかんリハビリテーション研究会仙台大会が大盛況のうちに終了しました

2015年11月14日に勝山館にて第5回てんかんリハビリテーション研究会が開催されました.第10回てんかん包括医療東北研究会との合同開催で行われました.両研究会の節目となる仙台大会には,全国からてんかん患者さんのリハビリテーションに携わる医師・多職種メディカルスタッフが参加し,活発な意見交換がなされました.特別講演には帝京平成大学言語聴覚学科教授の廣實真弓先生をお招きし,言語聴覚士の視点から日々の診療連携で困っていることや改善策を分かりやすく楽しく話していただきました.写真は順に,1)研究会プログラム,2)てんかんリハビリテーション研究会運営委員の集合写真です.てんかんリハビリテーション研究会の次大会は,2016年4月9日(土)に福岡県久留米市で開催予定です.

- 2015.10.19

-

JUHN AND MARY WADA奨励賞を,東北大学がダブル受賞の快挙です

JUHN AND MARY WADA奨励賞は,日本てんかん学会員の若手研究者を奨励するために,ワダテストの産みの親,Juhn Atsushi Wada(和田淳,ブリティッシュコロンビア大学)先生御夫妻からの基金で創設されたものです.毎年,基礎部門から1名,臨床部門から1名が選ばれ,過去に43名が授賞している日本てんかん学会での最高賞として知られています.

今年は,基礎部門で大沢伸一郎先生(東北大学脳神経外科),臨床部門で加藤量広先生(東北大学神経内科)がそれぞれ授賞され,東北大学がダブル受賞という快挙をなしとげました.日本てんかん学会総会の会期中,10月30日(金)の会員総会で授賞式が行われる予定です.授賞式の様子は後日,掲載いたしますのでお楽しみに.

- 2015.10.13

-

日本てんかん協会東北ブロック大会「てんかん講演会」で中里教授・藤川助教が講演します

日本てんかん協会東北ブロック大会「てんかん講演会」が仙台で開催されます.

今年のテーマは「てんかんとともに自分らしく生きる」です.

詳細はプログラムをご覧ください.

てんかんがあろうがなかろうが,沢山の方々の参加をお待ちしております!■日時:2015年10月17日(土)受付 12:30 開会 13:00 閉会 16:25

■会場:せんだいメディアテーク 7階 スタジオシアター

■参加費:無料 予約不要主なプログラム:

第一部 医療講演 中里信和教授 萩野谷和裕先生

第二部 シンポジウム 藤川真由助教(医療)今野真理子さん(福祉)遠藤真理さん(就労)日本てんかん協会宮城県支部「みやぎの波」2015年9月号よりプログラム抜粋(PDF)

- 2015.10.11

-

日本遠隔医療学会が成功裡に終了しました.

第19回日本遠隔医療学会(http://plaza.umin.ac.jp/~jtta2015/)は,皆様のおかげをもちまして成功裡に終了しました.大会長は東北大学病院病理部・テレパソロジーセンターの渡辺みか教授,副会長はてんかん学分野の中里教授です.

初日10月9日午後の特別講演には米国Arkansas大学産婦人科のCurtis Lowery教授が登壇し,Arkansas州における包括的な遠隔医療の取り組みについて紹介しました.同州では現在,脳梗塞の急性期治療や胎児健診などにおいて,州都 Little Rockと地方都市とを結んだ遠隔医療システムが大活躍しています.

Curtis Lowery教授はまた,東日本大震災の直後に復興支援の目的で,ポリコム社製の2台のハイビジョンテレビ会議システムを東北大学病院と気仙沼市立病院に無償貸与しています.現在この装置を用いて,東北大学病院てんかん科では,気仙沼市立病院脳神経外科外来において「遠隔てんかん外来」を実施しています.これは気仙沼市立病院を受診した患者さんが診療を受ける際に,テレビ会議システムによって東北大学病院の医師のアドバイスを受けることができる,という方式です.

Curtis Lowery教授の特別講演に引き続いて,特別企画「てんかん症例検討会デモ:遠隔会議システムの有用性」が開催されました.東北大学病院てんかん科が遠隔会議システムを使って全国8~10施設を連結し毎月実施している症例検討会の様子を,学会の会場となっている仙台市戦災復興記念館のメインホールと結び,さらには国内12施設とインドネシアのAl-Khairaat大学とを結んで公開いたしました.<会議中の多施設接続を表示した画面>では全15サイトの接続の様子が映し出されています.

てんかんの症例検討会では病歴・発作時ビデオ・脳波・神経画像・心理評価など多数の要素を加味して治療方針を決定する必要がありますが,ひとりの医師,ひとつの施設の議論だけでは不十分な場合が少なくありません.多くの医療関係者,施設を連結することにより,診断の質が著しく向上することはもちろん,初学者にとっても専門家にとっても最新のてんかん診断について学べるよい機会が作られます.本学会における症例検討会のデモンストレーションでは,遠隔医療システムが「普段使いのハイテク」であることを多くの参加者に理解してもらうことができました.

- 2015.10.6

-

Date fm エフエム仙台のてんかん特別番組がFacebookで聴けます!

2015年8月30日にDate fm エフエム仙台で放送された特別番組:

「Out of the Shadow 100万人の病気 "てんかん" ― あなたは独りじゃない ―」

を下記より聴くことができます。前編・後編の二本立てです!https://www.facebook.com/771days/

■番組内容

☆てんかんの基礎知識

☆中里信和教授,藤川真由助教による仙台市内の中学校で行われた講演の模様

☆世界的なてんかん啓発活動「パープルデー」の発起人キャシディ・メーガンさんを迎えて行われたイベントの模様(7月4日@せんだいメディアテーク)

☆てんかんの患者や家族の声患者数は100人にひとり、

日本では100万人というとても身近な病気である

「てんかん」について、一緒に考えてみませんか。 - 2015.10.2

-

インドネシアの医学生に遠隔会議システムを使って講義を行いました

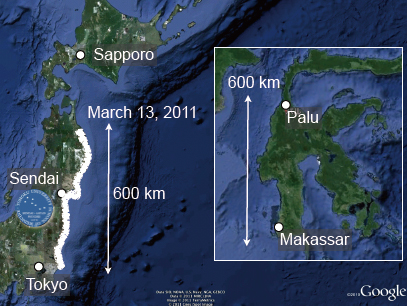

インドネシアのスラヴェシ島中心部の都市 Palu には,Al-Khairaat大学があります.中里教授は,医学科の学生1〜5年生の約100人と神経内科の教官に向けて,ハイビジョン遠隔会議システム(Polycom™)を用いた講義を行いました(図1).タイトルは「Epilepsy, Educate, Change」(図2).

最初に中里教授が自己紹介をかねて,東北大学の位置と東日本大震災で津波に襲われた地域の地図を示し,同縮尺のスラヴェシ島の地図との比較を行いました(図3).本会議システムは被災地支援の一貫として,米国から無償貸与されているものです.続いて中里教授は,てんかんが多様な疾患であることを役者が演ずる発作ビデオを用いながら解説し,最新の診療によって多くの患者は普通の生活をエンジョイできることを解説しました.また疾患に対する偏見や蔑視を克服するための教育の重要性についても解説しました.

てんかん学分野では現在,Al-Khairaat大学神経内科医の Wijoyo Halim 医師が留学中です.中里教授の英語での講義の一部は,Halim先生によってインドネシア語でも追加説明されました.

約30分の講義ののち,さらに30分をかけて学生との質疑応答が交わされました.会場からは時折,拍手や歓声が湧き起こり,中里教授の手応えは十分でした.ちょうど実習にきていた本学5年の学生からは「インドネシアでの偏見には,どのようなものがありますか」という質問があり,これに対して現地からは「てんかんの大発作で出た患者の唾液に触れると,病気がうつるという誤った言い伝えがある」との回答がありました.また講義の直後より,中里教授のFacebookには現地の学生から「ともだちリクエスト」が続々と届いています.

時差の少ない東〜東南アジアは,遠隔会議システムを用いた海外医学交流を実施しやすい地域です.てんかん学分野では今後もさまざまな国を結んで,講演会,症例検討会,診療補助などに本システムを使用していく考えです.

- 2015.10.1

-

てんかんプレスセミナーの様子が医療総合誌Clinic Magazineに掲載されました

メディアへの啓発を目的とした「てんかんプレスセミナー(2015年7月24日開催)」の様子が,医療総合誌Clinic Magazine(556号)に掲載されました.中里教授はセミナーの中で,日本のてんかん診療におけるさまざまな課題を提示し,患者への疾患教育と社会への啓発が,問題解決へのカギであることを述べています.出版社の許可を得ましたので全文(PDFは,こちらをクリック)を閲覧することが可能です.

- 2015.9.30

-

東北大学全学教育「基礎ゼミ成果発表会」でてんかん科受講生がプレゼンテーション賞を受賞しました

本日川内北キャンパスで「基礎ゼミ成果発表会」があり,てんかん科受講生の酒井明日人君(理学部)と宮本潤君(工学部)が口頭発表にチャレンジしました.タイトルは「今こそてんかんの時~てんかんの啓発活動を通して~」.啓発活動にはとても大事なスキルであるプレゼンテーション賞を受賞しました!

本学の「基礎ゼミ」は大学1年生が初めて履修する科目の一つ.理系・文系を問わず全167クラス中から,学生が興味のあるクラスを一つ選び受講できる脱講義型の少人数制科目です.

てんかん学分野も今年で2回目の担当.藤川真由助教を中心にてんかん科の教員全員の強みを生かして学生たちの学びを展開しました.今年のトピックは「医療をとりまく心理と社会~てんかん~」.6学部から6名の受講生が,多面的なてんかん学を学んだのち月例症例検討会や遠隔会議システム,パープルデー仙台への参加体験を通してそれぞれの疑問や課題を探求しました.

- 2015.9.26

-

全国てんかんセンター協議会(JEPICA)定期総会の演題募集が開始されました

全国てんかんセンター協議会(JEPICA)とは,全国のてんかんセンターが相互に緊密な連携を図り,全国的なてんかん医療の質の向上を達成することを目的としています.次の定例総会は2015年1月,仙台国際センターにおいて中里教授が会長としての主催です.演題募集が開始されましたのでポスターと合わせてご覧下さい.

- 2015.9.25

-

脳神経外科速報に特集「てんかん診療入門」が掲載されました

雑誌「脳神経外科速報」は,「現在(いま)」に答える実用専門誌,として多くの脳神経外科医に読まれています.10月号の特集は「てんかん診療入門」.全ページの半分近くが,てんかん診療に関する特集です.

巻頭 Special Interview のゲストは中里教授.利き手は白根礼造先生(宮城県立こども病院脳神経外科部長・副院長/東北大学発達神経外科教授)です.これに続いて,「てんかん診療の基本を知る」と題した寄稿3本と,「てんかん診療の multidisciplinarity」と題した座談会が掲載されています.最後は,中里教授の2年半の連載記事,<知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療ABC!>の最終回として,「医師よ弱くなれ! 患者よ強くなれ!」が掲載されています.

過去に脳神経外科関連の雑誌においては,てんかんの外科治療を特集した号の発刊はありました.しかし,一般てんかん診療に着目した特集号は初めてです.