- 2011.03.25

-

東北大学病院てんかん科の外来診療(再診)が再開されました

震災直後の救急体制のため,東北大学病院は通常の診療業務を中止しておりましたが,今週より外来診療(再診のみ)が再開となりました.

本日(金曜)は,神一敬助教による予約再診,3月28日(月)は中里信和教授による予約再診が予定されています.

- 2011.03.25

-

てんかん診療の災害時ニュース

2011.3.11におきた東日本の大地震・大津波・原発事故に関連し,東北大学てんかん科に入ってきたニュースを整理した上で,3.17よりメールマガジンとして関係者に強制的に配信しておりました.本日,2週間がたちましたので,メールでの大量(最終的には239名)かつ強制的な配信は終了させていただきます.今後はこれまでどおり,ウエブサイトを利用した情報の配信を行いたいと思います.

メールマガジンの読者は,東北地方のてんかん診療にかかわる医師やコメディカル,日本てんかん学会幹部,厚労省を含む行政関係者,製薬会社の関係者,そしてマスメディアの皆様です.配信と同時に皆様から多数の情報が寄せられ,また貴重なご意見もいただきました.特に,沿岸部の津波の被災地からの情報が,厚労省トップに迅速に伝えられたことにより,抗てんかん薬の補充に役立つ厚労省からの通達に直接結びつく事例もありました.沿岸部での抗てんかん薬の配布の活動はマスメディアにも取り上げていただき,災害時の学会活動に対する評価も得られたと思います.緊急時の情報配信ということで,一部に不正確な情報を流して混乱を生じた部分もありましたが,何もせずにいるよりは,積極的に情報を配信したメリットが上回ったのではないかと自負しています.

被災地の厳しい状況はまだまだ続きますし,原子力発電所の事故の影響も見通しがたちません.我々としては,メールマガジンを中止したとしても,患者さんを救うための活動は引続き展開していく所存です.今後,緊急の強制メール配信を再開するような事態にならないで済むことを,切に願っています.

このメールマガジンのすべての受信者に御礼を申し上げます.引続き,災害援助活動をよろしくお願い申し上げます.

- Epilepsy_Disaster_110325_1540.pdf

- Epilepsy_Disaster_110324_1426.pdf

- Epilepsy_Disaster_110323_1414.pdf

- Epilepsy_Disaster_110323_1115.pdf

- Epilepsy_Disaster_110322_1943.pdf

- Epilepsy_Disaster_110322_1004.pdf

- Epilepsy_Disaster_110321_0837.pdf

- Epilepsy_Disaster_110320_1821.pdf

- Epilepsy_Disaster_110320_1145.pdf

- Epilepsy_Disaster_110320_1050.pdf

- Epilepsy_Disaster_110319_1629.pdf

- Epilepsy_Disaster_110319_1119.pdf

- Epilepsy_Disaster_110318_1409.pdf

- Epilepsy_Disaster_110318_1142.pdf

- Epilepsy_Disaster_110318_1127.pdf

- Epilepsy_Disaster_110317_1525.pdf

- Epilepsy_Disaster_110317_1312.pdf

- Epilepsy_Disaster_110317_1243.pdf

- Epilepsy_Disaster_110317_1030.pdf

- Epilepsy_Disaster_110317_0956.pdf

- Epilepsy_Disaster_110325_1540.pdf

- 2011.02.03

-

地域医療連携の会で,てんかん科を紹介しました

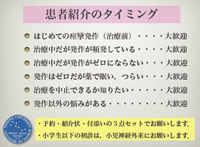

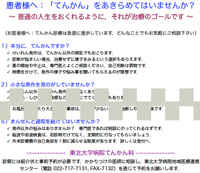

本日の夕刻,勝山館(仙台市青葉区)において,東北大学病院地域医療連携協議会が開催されました.会には宮城県内だけでなく,東北地方の関連病院からの参加もあり,総勢300名近い参加者と聞いています.病院長式辞,来賓挨拶につづいて東北大学病院の診療科の中から8科の紹介が行われました.

てんかん科の紹介は一番最後でした.てんかん診療のあるべき姿についての私たちの考えかたを,4分の中で伝えることができたと思います.

発表で使ったスライドのPDFは,こちらからご覧下さい.

資料として配布したパンフレット「てんかんをあきらめてはいませんか」のPDFは,こちらからご覧下さい.

- 2011.01.29

-

東北てんかんフォーラムが開催されました

本日午後,江陽グランドホテル(仙台市青葉区)において,第2回東北てんかんフォーラムが開催されました.この会は,東北地方内外から講師の先生をお招きして,てんかんに関する最新情報を学ぶとともに,毎回テーマを定めて討論を行い,てんかん医療とてんかん研究の推進をはかることを目的としています.

今回のフォーラムのテーマは,「小児てんかんキャリーオーバー問題と地域医療連携」です.植松貢先生(東北大学小児病態学),吉田眞先生(柳生吉田こどもクリニック),萩野谷和裕先生(宮城県拓桃医療療育センター小児科)の3名の先生方を中心にして,解決しなければならない問題のリストアップを行うことができました.

締めくくりは特別講演です.今回は,名古屋から福智寿彦先生(医療法人すずかけクリニック理事長・院長)をお招きして「地域のてんかん医療連携」と題する特別講演を頂戴しました.講演や講演後の情報交換会の中で,てんかん医療を熱く語る福智先生の言葉に,参加者は一様に感激しました.いくつかの言葉を列挙します(中里のメモと記憶によるものですので,文責は中里にあります)

- てんかんに関してどの診療科・どの医師を受診すべきかという議論があるが,最終的には「患者さんに選んでもらうべき」ものである.

- てんかん診断で最も重要なことは「発作を観察すること」である.ビデオ脳波モニタリングも有用であるが,患者さんを治療する環境を整えることによって発作を観察できることも忘れてはならない.治療環境の整備によって,服薬状況や薬の副作用,発作以外の問題点も明らかになる.

- 外来診療だけでは問題を見逃しやすい.かといって長期入院は生活を中断してしまう.両者の解決には,デイケアはよい方法である.

- 結婚・出産の相談に応じられない小児科医がいるとすれば,困り者.術後をみない脳外科医がいるとすれば,困り者.精神症状をみない神経内科医がいるとすれば,困り者.手術適応の患者さんを紹介しないでかかえこむ精神科がいるとすれば,困り者.

- てんかん診療を行う施設では,スタッフ全員が診療に対する知識をもつことが重要.

- 症例検討会に,患者さん本人や患者家族を同席させることのメリットは大きい.

- てんかん診療は面白い.病態の謎を解いていく過程は「推理小説を読むようなもの」.

なお,講演時のスナップ写真は,福地先生のウエブサイト(新しいウィンドウで表示)でご覧いただけます.

- 2011.01.15

-

てんかん科カフェにて,症例検討会が開催されました

今回より会場は,医学部4号館2階の通称「てんかん科カフェ」になりました.写真は昨日スタッフがセットアップしてくれた会場です.

低温注意報と小雪の舞うあいにくの天候でしたが,たくさんの方にご参加いただきました.

- 2011.01.15

-

神経救急カンファレンスの感想が届きました

2011.1.12に開催された東北大学病院救急部が主催の第17回神経救急カンファレンスにおいて,神一敬助教が「ビデオ脳波でみる『てんかん診断』」と題する講義を行いました.これに対する感想が寄せられましたので御紹介いたします.世話人の中川敦寛先生,とりまとめの作業ありがとうございました.

- 痙攣とてんかんが違うものであることが分かった(多数)

- 症例提示,映像を交えた講義で,理解しやすいスライドとお話しでした(多数)

- 神経内科,脳外科に紹介させていただく際に救急でやっておくべき検査が明示されているとありがたいです.どうしてもけいれん,てんかんというだけで敬遠してしまう傾向があります(研修医)

- (質問)症状が消失すればもともとのQOLを得られるものだろうか.また,社会復帰へのハードルは?(看護師)・・・回答:もちろん発作が消失すればもともとのQOLが得られます.日常生活上,ほとんど制限はありません.しかし,てんかんという診断がつき薬を飲んでいるということを周囲の人々(学校・職場など)に伝えた場合にそれをどう捉えられるかが問題で,根拠のない誤解・偏見が社会復帰へのハードルとなってしまうことがあるのも事実です.こうした社会の誤解・偏見をなくすような啓発活動は私たちがやっていかなければならない重要な仕事です(神一敬)

- これまでてんかんに持っていた知識で偏見の部分があることが分かった.私たちはこういったことに対して何か力になれる部分はあるのでしょうか.

- (これまでは)適切な診断,対応がなされていると思えない場面があるように思う.診断・対処方法(けいれんを含めた救急時の対処から診断困難な場合も含めててんかん科で診断・治療方針が決まるまで)の流れの周知も含めて,今後も繰り返し教育をおねがいできればと思います(看護師)

- 発作が起きた際の具体的な観察項目、対処はあいまいに教えられていることが多い.やはりあわててしまう(多数).繰り返し教えていただけるとありがたいです(看護師)

- 手術室のてんかん手術中の看護のポイントも機会があったら教えてほしい(手術室看護師)

- てんかん重積の治療について勉強したい(放射線科医師)

- けいれんを含めて鑑別診断のながれを勉強する機会がほしい(研修医)

- 実際に自分で発作を見ることで目からうろこがおちました.ぜひとも救急隊員にもこういった機会を設けていただくことで,何かしらスキルアップが期待できるように思いました(仙台市消防局職員)

- 神経内科、脳外科に紹介させていただく際までに救急でやっておくべき検査が明示されているとありがたいです.どうしてもけいれん,てんかんというだけで敬遠してしまう傾向があります(研修医)

ついでに,2010.12.1に開催された前回の神経救急カンファレンスにおいて,中里信和が行った講義「てんかん(癲癇)とけいれん(痙攣)」と題する講義の感想も頂戴しておりましたので,あわせて御紹介いたします.

- 痙攣とてんかんが違うものであることが分かった(多数)

- 症例提示,映像を交えた講義だったので,理解しやすかった.

- てんかん治療がどんどん進歩していることが分かった(救急隊)

- これまでてんかんに持っていた知識で偏見の部分があることが分かった.

- 新規てんかん薬のことを知らなかったので、これまで困っていた場面における解決になるのではと期待しています.

- 診断、治療の進歩とともに看護師の立場から不安を抱えている患者さんに対してどうやって励まして良いか困ってしまい『大丈夫ですか』くらいであったが、正しい診断がなされ,『出産できますよ』『治るからがんばりましょう』と前向きな言葉をかけられることを感じられたのでよかった.

- 手術室にて一場面だけ接することが多いが、全体像を勉強することができてよかった(手術室看護師)

- 術中脳波測定の重要性が分かったように思います(手術室看護師)

- 実際にてんかんを見たことがなかった もっと勉強してみたい.

- 診断の奥深さを垣間見たように思います.

- 画像所見も勉強してみたいです.

- 『てんかん』ではないと言ってあげるのも大事な仕事、ということに感銘を受けました.

- 外来でてんかんの患者さんとそのご家族に関わる機会が何度かあり、日常生活を送る上で不安などをお聞きしたことがあります.救急外来でも何か困っている患者さんやご家族にできることがあればと思いながら拝聴しておりました(看護師長)

- 紹介させていただく際までに救急でやっておくべき検査などのルール作りがだんだん明確になってくるとありがたいです.他院の医師はけいれん,てんかんというだけで敬遠してしまう傾向があり,とくに最近は「以前診療されていた病院からお断りされた」といった救急隊からの要請があるような印象をもっていますが,そのへんのマネージメントについても今後,コンセンサスが必要なように思います(救急部医師)

こうした感想を聞くにつけ,てんかん医療の最前線で患者さんに対応している救急隊・看護師・医師の皆さんと一緒に,いろいろなことを考えていかなければならないと感じた次第です.引き続きよろしくお願いします.

- 2011.01.13

-

朝日新聞に掲載されました

朝日新聞の本日の朝刊(全国版・生活欄)に,「てんかん新薬相次ぐ」という記事が掲載されています.

2006年から相次いで発売開始となった4種類の新薬の紹介が中心となっていますが,迷走神経刺激療法が認可された記事と,ビデオ脳波モニタリング検査が保険適応になった話題も取り上げられています.この検査に関しては,東北大学病院てんかん科での様子が写真入りで紹介されています.

- 2011.01.06

-

全学教育「体と健康 II」に対する学生さんの感想文

本日の中里の講義「全学教育・体と健康 II(テレパシーは可能か? ~脳の電磁気生理学入門~)」を終えて,出欠確認を兼ねた感想文から,印象に残ったものを列挙します.

講義では,小松左京のSF小説「継ぐのは誰か?」を題材にして,1960年代に小松左京が二十一世紀の科学の進歩を的確に予想していたことを紹介しました.近年の電磁気学的手法の進歩により,脳の信号を取り出したり脳に信号を与えることが現実味を帯びてきました.インターネットを用いるとテレパシーもまったく不可能ではないのです.

今回も,学生さんのコメントに勇気づけられます.ありがとうございました.医学の進歩は医学部だけの研究ではダメです.またいつか,皆さんにお会いできる日が来るのを楽しみにしています.

- あけましておめでとうございます.

- テレパシーというSFの世界でしかありえなかった現象・行為が,現実的になっていることに驚きを覚えた.

- フリンジという海外ドラマがオススメめです.(※中里コメント:ケーブルテレビで観れるのですね.知りませんでした.チェックしてみます.)

- てんかんの話にとどまらず,大学におけるブレイン・ストーミングの大切さをはじめとした,とても面白い講義だった.ありがとうございました.医工学に興味が涌きました.

- 小松左京,読んでみます.

- 途中から参加したが,面白い講義でした.

- 数学だけではわからないこともあるし,生物学・医学だけでもわからないこともある.

- 未来は明るい.(※中里コメント:その通り! 君たち若い世代が,未来は明るい,と思ってくれることが,上の世代にとって一番うれしいことです.)

- 2010.12.31

-

JSBET2010の「ギャラリー&句会」 がオープンしました

11月に開催された第27回日本脳電磁図トポグラフィ研究会では,鴫原良夫先生(大阪市立大学医学部)がオフィシャルカメラマンとして活躍されました.いくつかの写真がウエブサイトにアップされました.左のサイドバーの「神経電磁気生理学分野>27th JSBET 2010」をクリックしてお入り下さい.

JSBET 2010の写真ギャラリーの中には,柿木隆介先生(ホトトギス派,岡崎生理学研究所)が選者となって開催された句会での入選作も掲載されています.

鴫原先生,柿木先生,大会を盛り上げていただき,ありがとうございました.お陰様で,大変に思い出深い会となりましたことを御礼申し上げます.

- 2010.12.24

-

第2回東北てんかんフォーラムの御案内

第2回東北てんかんフォーラムは平成23年1月29日(土)午後4時30分より,江陽グランドホテル(仙台市青葉区)で開催されます.

特別講演には福智寿彦先生(医療法人福智会すずかけクリニック理事長・院長)をお招きして,「地域のてんかん医療連携」と題するお話を頂戴する予定です.福智先生は先日,岡山で開催された日本てんかん学会総会のシンポジウムにおける講演で,多くの聴衆から絶賛されました.本フォーラムでも,これからの東北地方における医療連携を考える上で示唆に富むお話を頂戴できるものと期待されます.

特別講演に先立って,小児てんかんのキャリーオーバー問題について討論を持つ予定です.医療関係者の皆様,どうぞ奮ってご参加下さい.

会の案内状(PDF)はこちらから